La Tauroética de Fernando Savater

…Como era de esperar, son los problemas filosóficos que la polémica...

Las polémicas en torno a la licitud moral de las corridas de toros gozan de un rancio abolengo y las primeras prohibiciones las formuló, ya en el siglo XIV, el Código de las Siete Partidas cuando condenó a los matatoros a la infamia y los amenazó con severos castigos en el caso de que se prestaran a sacrificar toros a cambio de una soldada en monedas contantes y sonantes.

En el siglo XVI la tauromaquia sufrió un severo ataque proveniente de Roma pues el Papa excomulgó, hasta el punto de prohibir que fuera enterrado en sagrado, a quien muriera víctima de asta de toro. Es verdad, que poco antes se habían celebrado corridas de toros en la plaza de San Pedro y las habitaciones privadas del Sumo Pontífice se hallaban decoradas con la imagen obsesiva de un toro al que cita, con una capita de seda, un querubín de oro.

Si la razón que esgrimía la Iglesia para prohibir las funciones de toros era el peligro de condenarse aquel que pereciera bajo los cuernos del toro sin haber sido oído en confesión o, simplemente, aquel hombre casado con hijos que imprudentemente ponía en peligro su vida y la subsistencia futura de su familia, era porque colocaba en el centro del problema al hombre.

En el siglo XVII esta polémica siguió mientras que prosperaban por toda España los toreadores a sueldo, y la Iglesia, en casos extremos, sólo tuvo que condenar a algún eclesiástico, como en el caso de Góngora, que se interesaba más por la fiesta de toros que por el sacrificio del Señor. Pero emergió, de nuevo y con mucha fuerza, en el siglo XVIII prolongándose a lo largo de la primera mitad del siglo XIX.

Ahora las argumentaciones serán, sobre todo, de naturaleza económica, para los ilustrados, cuya esperanza era que la sociedad de su tiempo llegara a funcionar con la laboriosidad y precisión de una colmena de abejas, las corridas de toros sustraían miles de animales a las labores del campo y los trabajadores, al llamado de la fiesta, abandonaban en masa sus tajos para entregarse al vértigo de los toros.

Hasta anteayer (históricamente hablando), la polémica se había desplazado a la denuncia de la fiesta en tanto que manifestación de una brutalidad anti-moderna vinculada al triunfo de unos valores retrógrados, dependientes de un pasado histórico y causantes de la decadencia económica de España y de su aislamiento cultural y político. En la actualidad, sin embargo, y como señala Savater, la argumentación se ha desplazado al toro en tanto que animal susceptible de sufrir a consecuencia de la lidia, lo que moralmente resulta inaceptable.

Y esta argumentación –nos subraya Savater–, "a diferencia de otras épocas tiene lugar en un contexto generalizado de sensibilidad ecológica pro-animalista que ha convertido casi en lugar común lo que antaño fueron considerados remilgos de intelectuales extravagantes, contrarios al sentir popular".

Sin duda, desde una perspectiva social–económica, la prohibición (y quizá sus posibles contagios) tendrán consecuencias no desdeñables: miles de puestos de trabajo, el ejercicio de distintas profesiones, el futuro de cientos de miles de hectáreas pueden verse gravemente amenazados. Y al límite, incluso puede producirse la desaparición de una raza de bóvidos que ha sido señal de identidad de España, que lo separa de sus exterminadores en otras zonas europeas y que constituye un monumento de la biodiversidad.

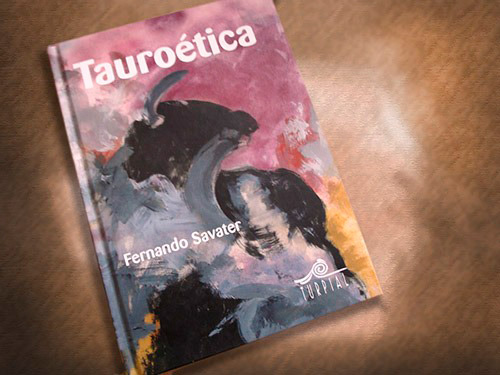

A Fernando Savater, catedrático de Filosofía en Madrid y en el País Vasco, lo que le mueve, como era de esperar, son los problemas filosóficos que la polémica suscita. "Es el debate mismo lo más relevante, sobre todo por sus implicaciones éticas –nuestra actitud moral hacia los animales– y también por sus repercusiones ontológicas acerca de cómo pensar la relación que mantenemos –y nos mantiene– vinculados a la naturaleza", aunque no sean éstos, recuerda el filósofo, los problemas que han entretenido a sus señorías en el Parlamento regional. Pero sí son los que le interesan a Savater y los que aparecen en primer plano en su libro.

Bibliografía

Savater, Fernando. "Tauroética". Turpial. Barcelona. 2010.